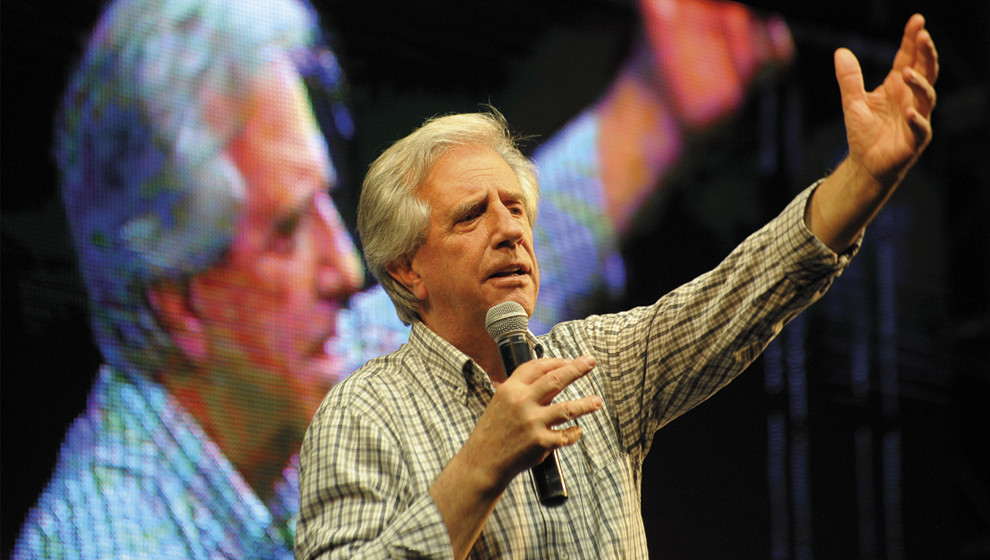

Un líder que hizo historia; el último adiós a un vecino

La sentida y respetuosa despedida al exintendente de Montevideo y dos veces presidente de Uruguay realizada por «Montevideo Portal».

La sentida y respetuosa despedida al exintendente de Montevideo y dos veces presidente de Uruguay realizada por «Montevideo Portal».

La pregunta resurgente sobre el pasado de Beethoven ha servido como oportunidad para resaltar la discusión sobre desigualdad y racismo en la música clásica. En su 250 aniversario, revisamos la

Les dejamos el taller organizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) sobre el estado de este bien común en Uruguay.

En el programa «Resonancias» escuchamos a Lucía Correa y Cecilia Menéndez del colectivo feminista Minervas acerca de los orígenes y la actualidad del colectivo y del feminismo en Uruguay.

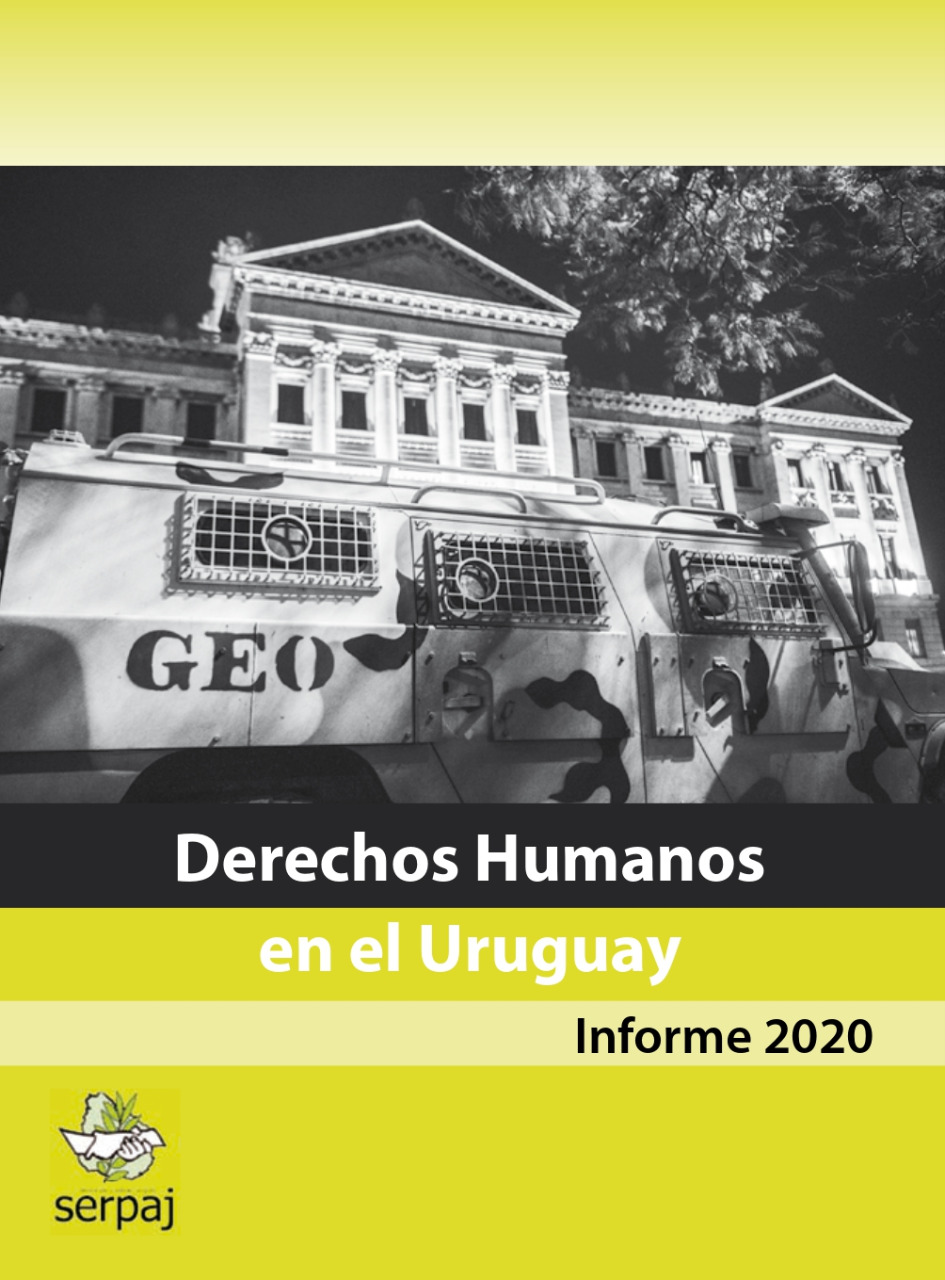

Ya puedes descargar el informe 2020 «Derechos Humanos en el Uruguay, 2020» realizado por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo. También te dejamos

La pandemia llevó a una enorme población a un proceso acelerado de precarización. A ella están dirigidas mayoritariamente las nuevas formas de inclusión financiera a través del cobro de subsidios

El miércoles 9 de diciembre de 2020 realizaremos el lanzamiento del ciclo entretejido urgente. Una producción realizada en contexto de aislamiento preventivo y obligatorio por el covid19 entre los meses

En tiempos de cuarentena e incertidumbre ante la post pandemia, ¿cuál es la “nueva normalidad sindical” que se construirá en un contexto de distancias y semi distancias?

Descarga el informe realizado por el Observatorio Petrolero Sur acerca del concepto «Transición Justa» y así buscar una propuesta situada desde los pueblos latinoamericanos sobre su modelo energético.

Esta publicación que realizamos junto a la Casa Berltolt Brecht de Uruguay es un intento de visibilizar algunos de los principales retrocesos de dicho país en términos de derechos humanos.