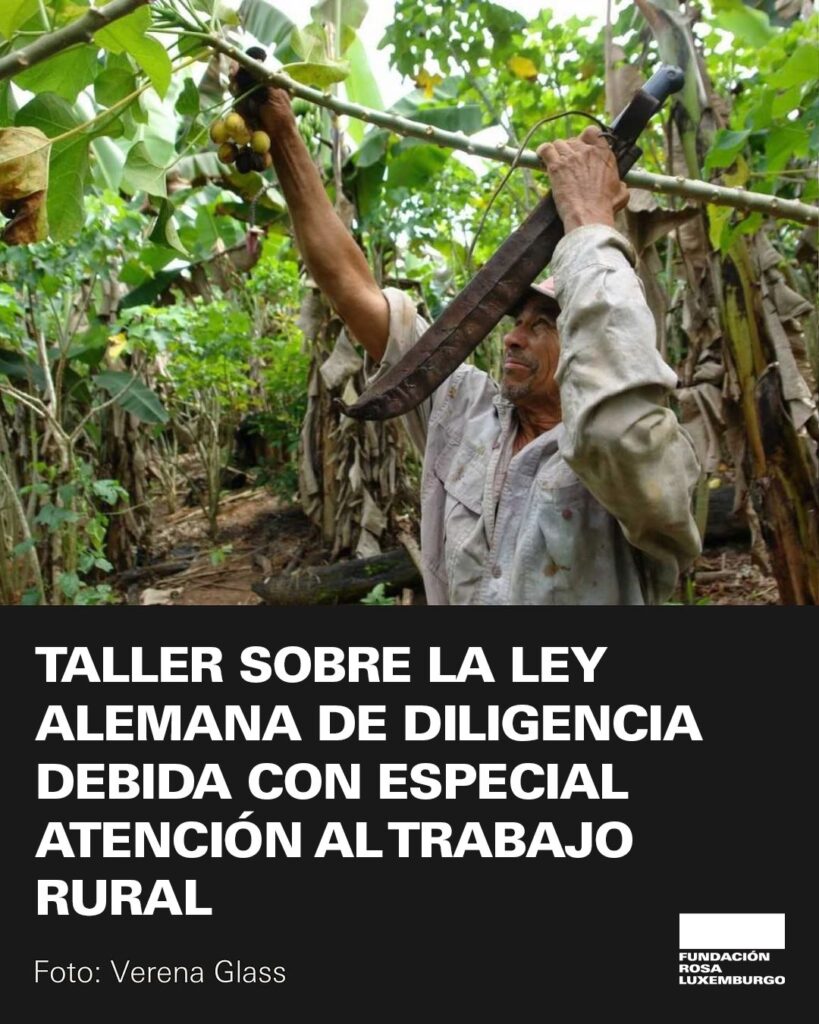

Taller sobre la Ley Alemana de Diligencia Debida con especial atención al trabajo rural

Este taller tratará temas relacionados con el trabajo rural, pero abordará la ley en su conjunto.

Este taller tratará temas relacionados con el trabajo rural, pero abordará la ley en su conjunto.

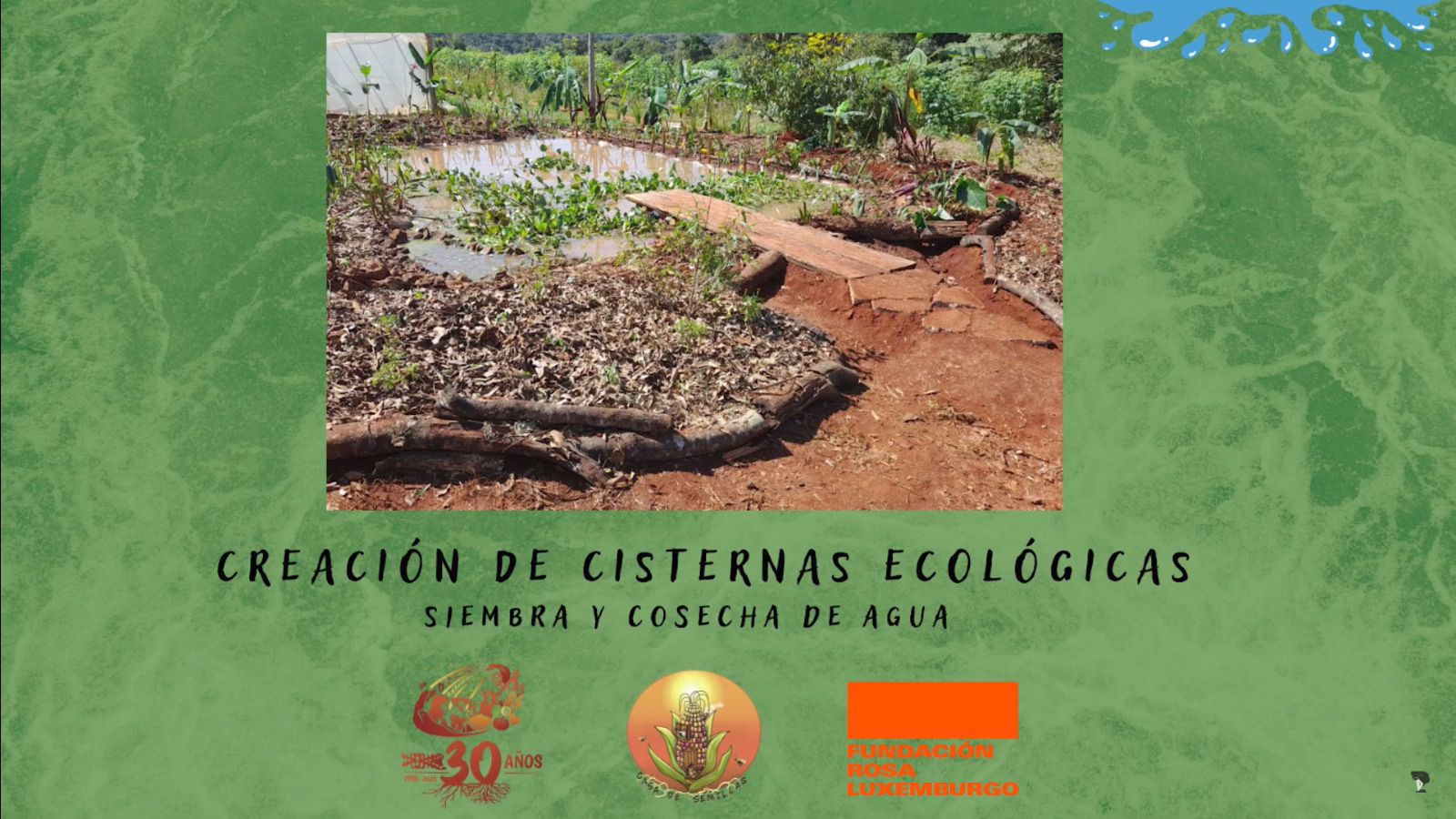

El taller se realizó los días 2 y 3 de junio de 2023 en el Paraje San Ignacio del Municipio de El Soberbio, fue una actividad organizada y convocada por

Diversas organizaciones e instituciones trabajamos juntas para implementar esta propuesta innovadora para así alcanzar el propósito de la conservación y producción de semillas nativas y criollas en las casas de

Jaime Amorim, coordinador político de la Via Campesina, analiza los desafíos de la organización frente a la guerra y la crisis ambiental.

La Fundación Rosa Luxemburgo – oficinas de Buenos Aires y Sao Paulo – presentó el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur el jueves 13 de abril de 2023

La organización popular «La Poderosa», para este 8M ha lanzado la campaña de impulso al Proyecto de Ley para el reconocimiento laboral de las cocineras comunitarias.

¿Cuál es el desafío de los movimientos campesinos (en su país) en contexto de la crisis alimentaria?

Durante los días 28 y 29 de julio de 2022, en la ciudad de Eldorado, Misiones, se llevó adelante la «Escuela de Defensorxs Territoriales: Gestión comunitaria de los bienes comunes

Compartimos la cartilla informativa «Mercado de Carbono» utilizada para la discusión y puesta en común en la Escuela de Defensorxs Territoriales

La Fundación Rosa Luxemburgo – oficinas de Buenos Aires y Sao Paulo, y Anamuri lanzan el Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur.